阳明哲学概要

阳明的哲学,虽然近年来随着阳明学的火热已经被反复讨论,但其中似仍然存在着一些问题,始终保持在未解决的状态,文本的开放性并不能为这种状态解脱任何的罪责,相反,它常常表示我们对阳明哲学最基本宗旨尚未有清晰而准确的理解。当然造成这种情况的原因是多方面的,我们这里并不打算对这种恶劣境况进行追责。但是这种境况无疑应该被视为阳明学的整体流俗化,对自身诠释前人思想时所取的理解前见不加反思,正是导致了这种比当初泰州学派更加严重的流俗化的原因。而要重新真正地把阳明把握在道德的修养工夫里之前,先将其把握在概念与义理的分析中就是必要的了。

然而在这里的操作方法首先就涉及阳明思想中的一个重要的部分也就是被聊得不能更烂、凡能读书识字者都曾听说的知行合一。当我们说要在将阳明思想实现在道德修养的工夫中之前先将其把握在义理的分析中时,是否表示我们要有意识地采取一种知先行后的策略呢?不过在回答这个问题之前,首先要问的是阳明所谓的“知行”尤其是其中的“知”指的是什么。或许我们可以直接声称阳明所谓的知就是“良知”,这看起来似乎并不错,不过将知行合一的知等同于良知会产生一些问题,因为首先良知可以指本体,也就是说当人良知蒙蔽时,作为本体的良知仍然存在,而知行合一的知却不具有这个特点。知行合一的知所指的往往是一种认识活动或实然地把握到一个认知对象的认识状态,也就是说当我们宣称良知恒常存在时,并不能宣称知行合一中知的存在,而知的存在表示的是良知多多少少已经发动了的状态。这里我们对知的规定仍然是模糊的。

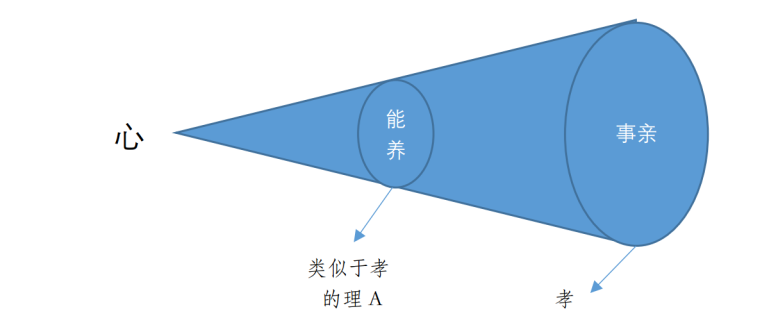

阳明最初学术的悟入之处在于“心即理”,同时以此反对朱子对格物的诠释,而格物往往又是和致知相关的,这一点在朱子那里关于“格物”与“致知”之间的亲密关系的论述上可见一斑。朱子认为之所以没说欲致其知者先格其物,原因在于才能格物即是致知,两者之间十分紧密,几乎不存在先后的程序过渡,于此同时阳明提出知行合一的说法。这三点是阳明早期思想要义的金三角,实际上在阳明界定下的这三点也是相互嵌合的。阳明所谓的心即理所反对的是朱子所言的理在事物,当然也有很多人指出朱子并非如阳明的批评所说的那样,在朱子那里心与理不是必然地相分的。然而这样是否就能说阳明和朱子在某种程度上是相通的呢?不过问题的关键似应在于通过心即理这一命题所表现的阳明和朱子的根本区分何在?当阳明与学者们讨论心即理与知行问题时,常常举孝弟忠信为例。而孝弟忠信都有具体适用的对象,比如当没有父母这种存在时,是否还有孝的理呢?当没有兄长这种存在时,是否还有弟的理呢?就像冯友兰所曾说的,当完全尚不存在飞机时,是否存在飞机的理呢?和带有一定内容规定性的对象相适配的理总是会带有和这种对象相匹配的质料方面的规定性,就像孝不能施用在兄长和朋友上一样。而阳明也说发之事父便是孝,并不能说发之事兄为孝,可见孝的理与父是密切结合的。如此为何不能说孝的理在于父呢?如果说孝的理虽然就父上方有显现,但是其最终的根据却在于心,所以仍然要说孝的理在心而不在事物,但不仅仅是孝,同时也有弟忠信、仁义礼智等等,其最终的根据都在于心,仅仅将其根据归结于心,并不能说明区别于弟忠信等的孝之为孝的理同样也以心为根据。故阳明那里与其说是反对理在事物,不如说是反对“在事物”的那种形态的理具有本源性的这种看法,与其说是主张心即理,不如说是主张作为心的理才是真正的理,因为孝弟等殊别的德性总是和各自适配的对象的特殊规定性相关,我们要就此殊别的方面把握这种理时总要追溯到相应事物的独特性上。表现为殊别样态的理,如仁义礼智孝弟忠信等,在阳明这里就不具有法则的先天性,而仅仅具有在作为心的理表现在不同情境下时的相关于对象的有效性,就像水流过不同形态的容器,容器的形状和水本身的规定毫不相关,就像光照在不同的表面上,这些表面的形状和光本身的本质毫不相关;认为在殊别的理上把握到了心的理,就如认为研究方形的水、圆形的水上就能认识到水,研究被照亮的不同表面就能了解光的本质一样。这一点对于理解阳明的知行合一来说十分重要。因为孝弟等德性确实是和不同的特定的对象相关的,那么在以孝的观念来引导道德主体所面对父母等对象时,子女的身份观念就被孝所规定,这时孝的观念的实现程度与子女身份在个体上的完满性相一致,弟忠信等所规定的弟弟、臣子、朋友也是一样。这种子女身份的完满性作为一项为孝的观念所规定的道德事务来说就具有一种事务成就方面的规定性,这时知行合一中的知就是对此孝的观念的知,而真正的行则是践履这种道德事务的完满成就。而由于作为道德观念的、与对象的质料规定性相关的理作为一种观念被把握的时候和实然的道德完满性之间并不必然伴随,但当一个并不完满的个别行为发生时,人们将其归属到相应的道德观念的统摄之下,而与完满地实现了该道德观念的一个理想相比较时,这个行为就显得与以该观念为对象的知之间产生了断裂。而当人们提出孝弟的观念时,其所以区别于其他德性的特质犹如圆区别于其他图形的特质,就必然作为意指的内容而凸显出来,同时掩盖了作为其根源的、不具有特殊规定性的心之理。故以与对象相关的殊别德性为准的学说,其工夫的要义在于践履此德性的完善程度问题,也即是穷尽事物之理的问题,而凡不是完满的实现了一个道德观念的行为那里都没有知行之间的合一。而当我们把问题的关键置于心的活动方面来理解,并看到殊别的德性只是心之理在具体对象上投射的图像时,就可明白1、心的活动就是善的实现的最终说明,2、以往被视为相关于特定对象的殊别德性的不完全实现,应当被理解为面向另一相似对象时的完全实现。出于前者,我们可知一念发动即是行首先应该是针对善而言的,例如一个全身瘫痪者看到有人在其面前为非作歹,他无力阻拦,但是其内心所产生的阻拦意念却极为强烈,以至于如果他当下获得一副健康的身体就会立即冲上去做出制止。这时的意念活动已经论证此人道德上的无所亏蔽,只是在善业的方面具有较小的成就而已。而出于后者,我们可知在每一个被私欲阻断的不完满善行中都隐含一个完满的善行,亦即知行合一的本体。例如一个人可能因为私欲而在事亲方面中止于能养, 如图中所示,

心的活动在能养的那种境遇下所呈现的理A从具有和孝的相似性方面讲,似可说此时孝的理被不完满地实现了,但是如果我们纯从心的活动方面考察,止于能养的行为中实际上仍然可以说存在一个完善的道德心的活动,只是这时它所呈现于其中的境遇与对象不是“亲”,而是远离于亲、更靠近自我方面的另一个境遇,如果没有被私欲隔断,心能够完满地实现在事亲之上,这时知行是完全合一的;但是当被私欲隔断的情况下,从心的一极到理A这一段仍然是知行合一的,只是在与完美的孝的理相比较之下才显示出一种不完满,显得知行之间似乎产生了断裂。这其实是设定了理是孝等殊别德性而非心的活动的结果,因为此时的知是对“孝”这一观念之理的知而非对作为心的活动之理的知。也就是说知行的二分诚然一方面是出于私欲而产生的隔断这种道德缺失,但另一方面也要说知行二分是把孝等含有对象方面的质料因素的殊别德性作为最终标准而产生的认知错误,真实的情况是知行总是合一的。

心的活动在能养的那种境遇下所呈现的理A从具有和孝的相似性方面讲,似可说此时孝的理被不完满地实现了,但是如果我们纯从心的活动方面考察,止于能养的行为中实际上仍然可以说存在一个完善的道德心的活动,只是这时它所呈现于其中的境遇与对象不是“亲”,而是远离于亲、更靠近自我方面的另一个境遇,如果没有被私欲隔断,心能够完满地实现在事亲之上,这时知行是完全合一的;但是当被私欲隔断的情况下,从心的一极到理A这一段仍然是知行合一的,只是在与完美的孝的理相比较之下才显示出一种不完满,显得知行之间似乎产生了断裂。这其实是设定了理是孝等殊别德性而非心的活动的结果,因为此时的知是对“孝”这一观念之理的知而非对作为心的活动之理的知。也就是说知行的二分诚然一方面是出于私欲而产生的隔断这种道德缺失,但另一方面也要说知行二分是把孝等含有对象方面的质料因素的殊别德性作为最终标准而产生的认知错误,真实的情况是知行总是合一的。

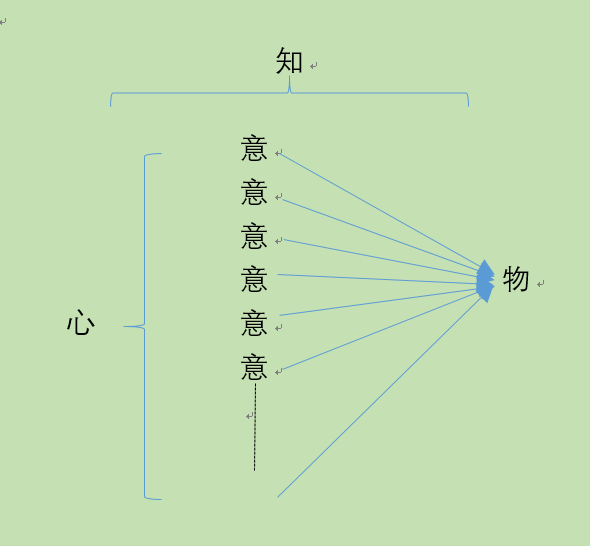

而在格物问题上,一方面出于阳明对朱子的反对,一方面出于湛若水对其“正念头”的评判,又使得后人对阳明的“格物”问题的诠释偏向了主体活动的方向,有人认为湛若水的评判缩小了阳明对物的规定,称这种主体的活动要么是意念的活动,要么是行为活动,此中也包括将阳明的物解释为行为物的讲法。不过这种区分实际上是没有太大意义的。因为任何的行为活动本身都贯穿着意念的活动,而根据阳明知行合一的含义之一,发动的意念本身也是行为,故意念活动和行为是相互贯通的,并不真正地具有值得区分的独立性。在阳明那里,我们逐条地查检其关于格物的论述,就会发现其中的关键根本不在于阳明把物本身转变为主体的活动——无论是意识活动还是行为活动,虽然在那里也存在着一种对“物”概念的主体化操作,但是这种主体化并没有彻底到使物成为主体的活动本身这种程度。相反,在阳明那里,格物的物始终是作为诚意之意的对象而言的。这里我们应该进行一个关于意识活动与其对象的区分,亦即每一个当下都可以有一个意识活动的进行,例如我持续地保持在对“事亲”的意识活动中,而每一个瞬间都有一个新的个别的意识活动在发生,但是在这种意识活动的流转中“事亲”始终保持为同一个对象,并不随着意识活动的流转生灭而一同生灭,也就是说对象可以在意识活动的前后更迭中保持其同一性,而在格物活动中被诠释为“事”的物本身作为对象成为道德行为的task被持续关注着。而在阳明那里,他从来都没有把物理解为意本身,而是意之所着,或心、知、意所感应的东西,故他指出他关于格物问题与朱子的区别关键在于是否以诚意为头脑,也就是说问题并不在于事物的方面是否存在着理,而是格物工夫是于事物保持着相关性还是以事物方面的穷究为归宿。

故在阳明那里,格物表示事物相对于主体方面一定的独立性,同时也保证了在具体事项上仍然有孝弟忠信等德性的成就,即阳明所言的事事物物各得其理,此并非如熊十力批评阳明那里格物的客观意义萎缩。而这样一来格致诚正的工夫就分别在一个工夫修为活动的四个方面展开,同时保证格物与诚意并不重复,其中正心与诚意分别表示工夫涵盖中与和的两面,而致知则以意念为照察的对象,而物则是诚意之意的对象表示工夫落实之处。故《大学古本序》说“不事于格物而徒以诚意者,谓之虚”。